日本防水協会とは

日本防水協会は漏水・防水に関する問題解決をめざす公平・公正な第三者機関です。

当協会は漏水・防水に関する技術並びに知識の進歩発展とそれに係わる方々の資質の向上を図り、

もって建物資産価値の維持、住環境の整備、快適さの追求、

そして国民生活の安全、社会福祉の充実に寄与することを目的としています。

当協会は漏水・防水に関する技術並びに知識の進歩発展とそれに係わる方々の資質の向上を図り、

もって建物資産価値の維持、住環境の整備、快適さの追求、

そして国民生活の安全、社会福祉の充実に寄与することを目的としています。

一般社団法人 日本防水協会(JWA)

【事務局】〒104-0061 東京都中央区銀座4-12-20 銀座アポロ昭和館3階 TEL.03-6861-8710 FAX.03-5468-8804

【相談サロン】 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-4 原宿こみやビル4階 公益社団法人東京共同住宅協会内

【事務局】〒104-0061 東京都中央区銀座4-12-20 銀座アポロ昭和館3階 TEL.03-6861-8710 FAX.03-5468-8804

【相談サロン】 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-4 原宿こみやビル4階 公益社団法人東京共同住宅協会内

雨漏りの予防を行なわないと…

テナント様が入居中の物件は内部の状況が把握しにくいので、雨漏り発見が遅れがちとなり被害の拡大を招く恐れがあります。

相当の築年数を経た建物ではテナント様が入居中であっても、室内点検に協力して頂き、早期発見や予防のための対策工事を講じていくことをお勧めします。

相当の築年数を経た建物ではテナント様が入居中であっても、室内点検に協力して頂き、早期発見や予防のための対策工事を講じていくことをお勧めします。

漏水・防水に関する問題解決をめざします!

ウレタン防水 築45年金融機関支店の入る商業ビル屋上防水事例

屋上防水膜に浮きが見られ、防水膜の継ぎ目のシール材も劣化のためひび割れが多数ある状態。ウレタン塗膜防水工事により、長寿命化。継ぎ目のない均一な仕上がり、優れた耐久性を持つようになりました。

Before

After

-

2025.11.14

-

2025.11.11

-

2025.11.14

-

2025.10.22

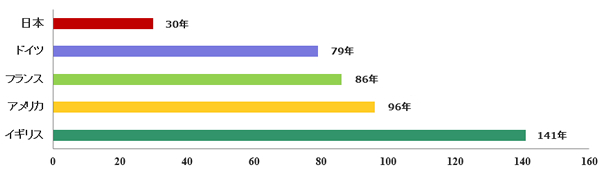

先進国の住宅ストックの定期周期表によると、日本の建物は、欧米に比べてスクラップ&ビルドの傾向が強いことがわかります。リフォームや耐震等を考えたとき契機に建替えようということに繋がるケースも多々あり、また、ライフサイクルの多様化により、間取りの大幅な変更やバリアフリーの必要性、部屋数の増加などにより建替えに至るケース、また、賃貸住宅経営においても入居者ニーズの変化への対応のために建て替えるケースも目立ちます。

先進国の住宅ストック定期周期グラフ

建物の寿命は防水次第です

世界的にも建物寿命の短い日本ですが、少子高齢化の流れや素材・建築技術の向上もあり、徐々に寿命が延びてきております。健全な建物の維持管理には、「適切な防水」が必須です。

日本防水協会は、建物の高寿命化の一助になるべく、日々研究を重ね、より良い社会を目指してまいります。

日本防水協会は、建物の高寿命化の一助になるべく、日々研究を重ね、より良い社会を目指してまいります。