月: 2024年9月

漏水と雨漏りとの違い、原因、対処法

漏水と雨漏りとの違い、原因、対処法

建物の健康を守るためには、漏水と雨漏りの違いを理解し、適切な対処を行うことが不可欠です。両者には異なる原因があり、対応方法も異なりますが、いずれも放置すると建物に深刻なダメージを与える可能性があります。ここでは、漏水と雨漏りの違いや主な原因、そして迅速に対処するための方法について解説します。

建物内の配管や給排水設備機器の不具合が原因で発生します。

原因①:配管の劣化

屋根材は風雨や紫外線の影響で徐々に劣化します。瓦やスレート、金属製の屋根材などがひび割れたり、ずれたりすると、その隙間から雨水が侵入します。また、屋根材が飛んでしまったり、欠けてしまった場合も雨漏りの原因となります。

原因②:接続部の不具合

配管同士の接続部分には、シール材やパッキンが使用されていることもあり、これらが経年劣化や不適切な取り付けにより効果を失うと、接続部分から漏水が起こります。また、地震や建物の動きによって配管がずれたり、緩んだりすることでも漏水は発生します。

原因③:設備の故障

トイレや洗面台、給湯器などの設備機器の不具合での漏水が起こります。例えば、トイレのタンク内でパッキンが劣化して水が流れ続けることによる、漏水、給湯器の配管や接続部分の不具合により発生する漏水などです。

対処①:漏水箇所の特定

水道メーターを確認し、すべての蛇口を閉めた状態でもメーターが動いている場合、どこかで漏水が発生している可能性が高いです。水が漏れている箇所を視覚的に確認し、特定します。

対処②:専門業者への連絡

漏水箇所が特定できたら、専門の配管工事業者に連絡して修理を依頼します。早急に修理を行わないと、建物の構造や内装に被害が広がる可能性があります。

対処③:応急処置

修理が行われるまでの間、漏水を一時的に止めるために、水道の元栓を締めることが有効です。また、漏れた水を拭き取ることで、さらなる被害の広がりを防ぐことができます。

外部からの雨水が建物に侵入することで起こります。

原因①:屋根材の劣化

屋根材は風雨や紫外線の影響で徐々に劣化します。瓦やスレート、金属製の屋根材などがひび割れたり、ずれたりすると、その隙間から雨水が侵入します。また、屋根材が飛んでしまったり、欠けてしまった場合も雨漏りの原因となります。

原因②:防水シートの破損

屋根の下には防水シートが敷かれており、雨水が屋内に浸入するのを防いでいます。しかし、このシートが破損したり劣化すると、雨水が屋根材を通過して建物内部に侵入します。シートの寿命が尽きている場合や、施工時に適切に敷かれていなかった場合も同様に雨水が浸水します。

原因③:外壁のひび割れ

外壁に発生したひび割れや隙間から、雨水が侵入することがあります。特に、コンクリートやモルタルの外壁は、経年劣化によりひびが入りやすくなります。また、外壁の防水処理が不十分な場合も、雨水の浸入が起こります。

原因④:窓やサッシの不具合

窓枠やサッシの隙間からも雨水が入り込むことがあります。特に、古い建物では窓のゴムパッキンが劣化している場合があり、それが原因で雨水が室内に漏れ出します。また、窓の取り付けが不十分な場合にも雨漏りが発生します。

対処①:原因箇所の確認

雨漏りが発生している場所を調べ、屋根や外壁、窓周りの状態を確認します。内部からの調査だけでなく、外部からも確認することが重要です。

対処②:応急処置

雨漏りが進行するのを防ぐために、ビニールシートを使用して一時的に雨水の侵入を防ぎます。内部の水が漏れている箇所に受け皿となるバケツ等を置き被害の広がりを防ぎます。

対処③:専門業者への依頼

雨漏りの原因となっている箇所を修理するために、専門の屋根工事業者や外壁工事業者に依頼します。屋根材や防水シートの交換、外壁の補修などが必要な場合があります。

漏水と雨漏りのいずれの場合も、早急な対応が建物を守るために重要です。両者の違い、原因と対処法を正しく理解し、適切な対応を取ることで、被害の拡大を防ぐことができます。

一般社団法人日本防水協会・一般社団法人日本給排水設備協会 2024年度合同会員大会 開催報告

1.開催概要

<日時>

2024年9月12日(木)午前11時~13時(昼食時間含む)

<場所>

株式会社パワーコンサルティングネットワークス本社 会議室

<式次第>

①日本防水協会 ご挨拶-日本防水協会 代表理事 黒田真隆

②日本防水協会 活動報告-日本防水協会 理事 谷崎憲一

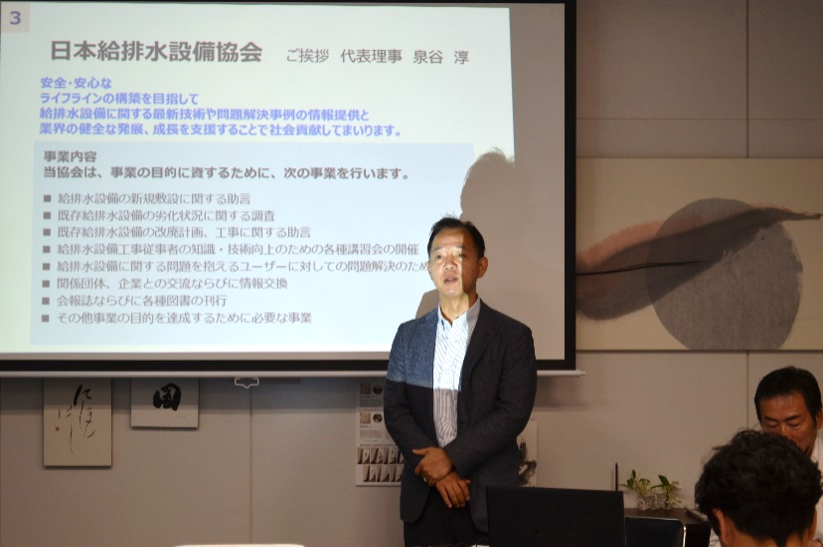

③日本給排水設備協会 ご挨拶-日本給排水設備協会 代表理事 泉谷淳

④日本給排水設備協会 活動報告-日本防水協会 事務局長 谷崎憲一

⑤活動計画(二団体)-日本防水協会 理事 谷崎憲一

⑥日本防水協会 体制報告-日本防水協会 代表理事 黒田真隆

⑦日本給排水設備協会 体制報告-日本給排水設備協会 代表理事 泉谷淳

⑧懇親昼食会

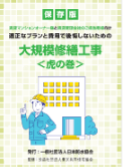

2.開催風景ピックアップ

①日本防水協会 ご挨拶-日本防水協会 代表理事 黒田真隆

ご挨拶と共に、事業目的並びに事業内容の確認を行いました。

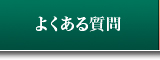

②日本防水協会 活動報告-日本防水協会 理事 谷崎憲一

活動報告として、主に次の2回のイベントについて取り上げました。

◆2024年8月6日開催

「漏水問題の法律知識から 最新漏水調査まで一挙ご紹介」セミナー&相談会

◆2024年8月28日開催

「銀座アポロ昭和館」見学会

また、日本防水協会の集客・団体周知活動について、以下の点もご説明いたしました。

・WEB広告

・専門誌『住宅新報』への広告掲載

・メールマガジン配信

・ホームページにおける情報定期更新

・土地活用プランナー登録者への告知

・各種小冊子などの制作、配布

加えて、上記コンテンツなどに対する「お客様の声」もご紹介いたしました。

③日本給排水設備協会 ご挨拶-日本給排水設備協会 代表理事 泉谷淳

ご挨拶と共に、事業目的並びに事業内容の確認を行いました。

④日本給排水設備協会 活動報告-日本防水協会 事務局長 谷崎憲一

活動報告として、主に次の内容ついて取り上げました。

◆ホームページにおける記事掲載

◆ホームページにおける集客や会員紹介について

⑤活動計画(二団体)-日本防水協会 理事 谷崎憲一

今後の活動計画として、以下のご説明をしました。

・セミナー、相談会の開催予定

・内容を厳選してのフェア出展

・HPのブラッシュアップについて

→コラムの定期掲載

→事例の紹介 など

・メールマガジンの活用

・プレスリリースの活用

⑥日本防水協会 新体制報告-日本防水協会 代表理事 黒田真隆

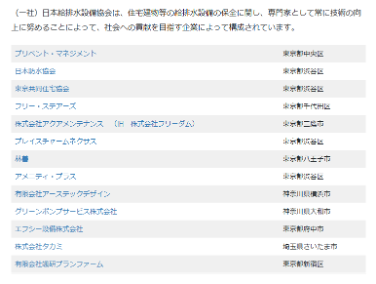

⑦日本給排水設備協会 新体制報告-日本給排水設備協会 代表理事 泉谷淳

上記2団体の体制について、ご報告を行いました。

以上